É difícil imaginar o que seria da cultura drag dentro do cenário Pop sem a ajuda do reality RuPaul’s Drag Race. Se hoje as ex-participantes do programa dançam ao lado de Taylor Swift, Miley Cyrus e Lizzo, por exemplo, é por causa da ideia genial da precursora RuPaul Charles a.k.a. Supermodel of the World. Enquanto na gringa é a televisão que catapulta estas artistas para o estrelato, no Brasil, a música é que tem esse mesmo papel fundamental: pense em Pabllo Vittar, Gloria Groove e Lia Clark. Estamos falando de muito mais do que um lip sync, meu bem…

Para entender a dimensão da relação das drag queens com a música, é preciso voltar no tempo. Mais especificamente à virada do século XIX para o XX, quando alguns homens começaram a “vestirem-se de mulher”. É só depois disso, no entanto, que esse hábito começa a tornar-se uma cultura alternativa que desemboca em uma ampla gama de possibilidades artísticas (música inclusa, é claro). E vale lembrar que, se não haviam caixas de som, o poder era o gogó.

À luz de um cabaré

Miss Biá, hoje com 79 anos, é a mais antiga drag queen brasileira na ativa. Sua história começou em clubes heterossexuais, inclusive. Seus shows se ficavam entre o teatro de revista e o cabaré. Sua voz vinha acompanhada de uma banda e seu primeiro número foi cantar “Diz que fui por aí”, de Zé Keti e Hortêncio Rocha. Isso ainda em uma época pré-Ditadura Militar, em que boates gays simplesmente não existiam e que o termo drag queen não era usado no Brasil. Por aqui esses artistas eram chamados de transformistas.

E, nos anos 1970 e 1980, ser transformista era sinônimo de estar em perigo. Assim, perucas ficavam sempre escondidas, maquiagens eram feitas apenas na coxia do teatro e o medo de ser perseguido pelos milicos era constante. Apesar disso, uma série de artistas foi capaz de construir uma cena underground vibrante nas capitais brasileiras. As apresentações variavam entre imitações dos shows de vedete até bailes com o glamour atribuído ao Studio 54, em Nova York.

Nessa época, passa a se tornar comum a dublagem das canções de artistas famosos. O que, hoje em dia, é o tal do lip sync. Para além disso, em caso mais extremos, surgia uma nova categoria de drag queen conhecida como “drag impersonator”. Trata-se de uma artista que dedica sua carreira a performar imitando um único artista. O exemplo contemporâneo máximo dessa variante é a norte-americana (vencedora da versão All Stars do reality de RuPaul) Chad Michaels, praticamente um clone da Cher.

Marcela do Nascimento, mulher trans e transformista, fez o seu nome na cena nacional ao representar Maria Bethânia durante mais de 30 anos. Ela era a personificação da irmã de Caetano Veloso de uma maneira tão forte que se conta que Rita Lee teria dito “Marcela, você é mais Bethânia que a própria Bethânia”. A baiana geminiana nunca se pronunciou sobre o trabalho de Marcela, contudo. Mesmo assim, a artista tinha cadeira reservada nos shows da abelha rainha. Marcela faleceu em 2018, mas mostrou sua arte nos mais diversos espaços: desde a clássica boate Nostromondo, em São Paulo, até o palco dos programas de auditório como os de Silvio Santos e Raul Gil.

No Brasil, curiosamente, a televisão foi um espaço usual para os transformistas nos anos 1980, sendo eles figuras presentes em programas como o Show de Calouros, de Silvio Santos, ou no programa Hebe. Vistos de forma curiosa, nem sempre tão respeitosas – coisa que, bizarramente, persiste ainda hoje no programa do fundador do SBT, por exemplo –, esses artistas arranjam um jeito de utilizar esse espaço a seu favor.

Existe toda uma geração que foi formada vendo o transformismo e a arte de drag queens pela primeira vez no programa de Hebe Camargo. Aliás, o talk show brasileiro ficou conhecido na década de 1980 por suas “polêmicas”: debater a homossexualidade, a transexualidade e outros temas. Por vias tortas, essas aberturas foram importantes, mesmo com seus tropeços, para que esses artistas existissem para além de um gueto.

Abre cena, rasga cortina, veste cinema: corpo espetáculo

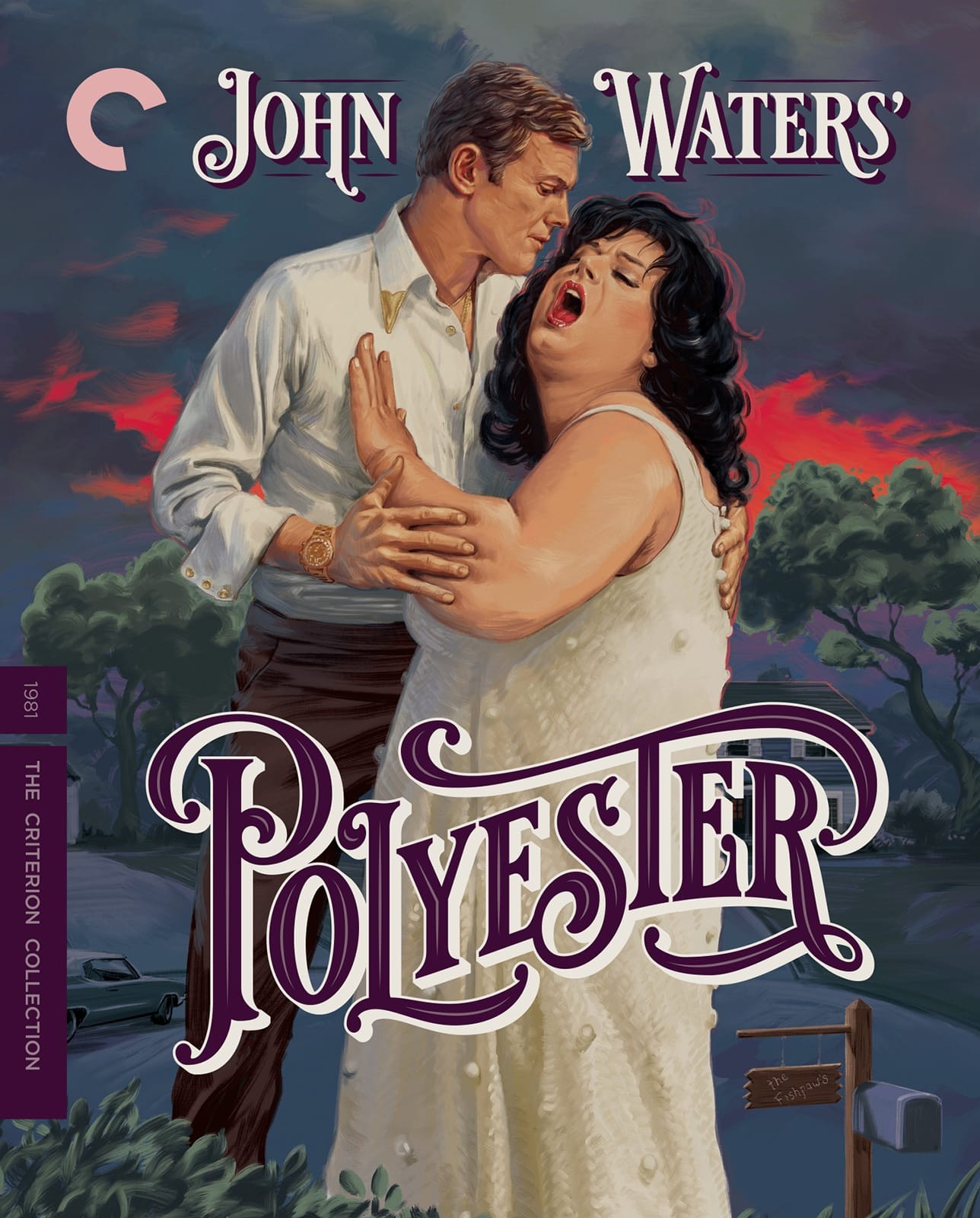

Travesti, transexual, drag queen… Hoje esses termos estão todos muito bem esquematizados, mas nos anos 1960 e 1970 as coisas eram bem diferentes. Ainda mais quando Ney Matogrosso, Dzi Croquettes, Edy Star, Rogéria e Elke Maravilha estavam fazendo todo mundo se questionar o tempo todo. Lá fora, quem bagunçava os limites entre masculino e feminino eram artistas como David Bowie, Grace Jones, Elton John e Boy George. É esse o contexto em que nasce Divine: uma das figuras mais fundamentais para entender o universo drag. Musa e parceira artística do diretor de cinema John Waters, ela estrelou clássicos fundamentais como Pink Flamingos (1972), Polyester (1981) e Problemas Femininos (1974) representando mulheres e homens na telona.

Apesar de ter tido uma carreira curta na música, alcançou sucesso. Em 1982, lançou o delicioso My First Album, seu único disco oficial. Entretanto, durante a década de 1980, ela soltou vários singles como “You Think You Are A Men”, “Jezebel”, “Shoot Your Shot” e “T-Shirts and Thight Blue Jeans”. Flertando com a Disco Music que a precedeu, Divine fazia música para as pistas e ainda abraçava o New Wave que começava a abrir suas asas. Referências ao Punk e até o Rap aparecem em algumas de suas canções. Recuperar este seu trabalho faz parte da caminhada que precisamos fazer antes de entregar todos os louros aos anos 1990 de RuPaul. Sem Divine, muitas portas ainda estariam fechadas.

É quase como um laboratório. Isso foi muito bom, porque eu pude experimentar coisas que talvez não conseguisse enquanto boy. Mas, que a Ivana me permitiu. – Ivana Wonder

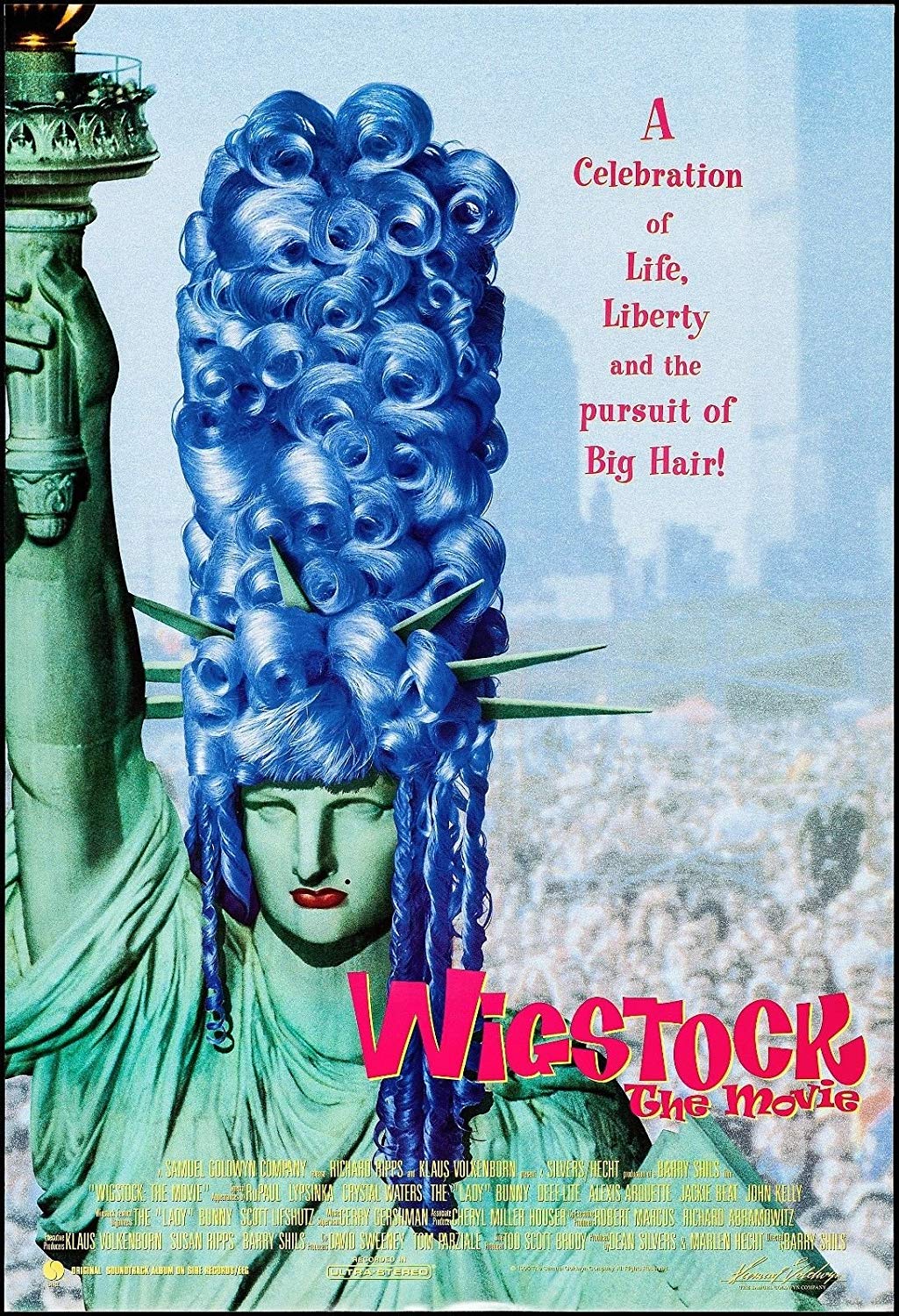

É sobre esta base que RuPaul chega em novos patamares com seu hit “Supermodel” e se torna uma diva internacional no Pop. Para além dela, poucas outras artistas drags conseguiram lançar discos e gravar canções naquela época, mas isso não significa que esse cenário musical não era efervescente nos Estados Unidos. O festival WigStock, organizado pela drag Lady Bunny, durou da década de 1980 até a virada do século. Ele reunia artistas diversos, entre cantores, performers, atores e muito mais, em Nova York. Era o próprio Woodstock de perucas: uma celebração extremamente política que está sendo recuperada nos últimos anos. Em 2018, o evento voltou a acontecer nos Estados Unidos e agora está buscando meios de seguir existindo de forma perene. Além disso, este ano, a HBO está lançando o documentário Wig, dirigido por Chris Moukarbel e produzido por Neil Patrick Harris, que busca remontar a história fundamental do WigStock, bem como resgatar as figuras que construíram esse legado.

For… Your… LEGACY!

Hoje em dia, por causa do crescimento mainstream de Pabllo Vittar, quando falamos em música drag, acabamos pensando exclusivamente em Pop. E não é à toa, nomes poderosos como Gloria Groove a Lia Clark têm se firmado por ali. No entanto, mesmo dentro deste cenário, existem artistas menores que se dedicam amplamente a gêneros populares brasileiros (Brega e Funk, por exemplo, estão no topo da lista principalmente por serem marginalizados, assim como a arte drag). Não deixe de ouvir:

Kaya Conky

Nascida em Fortaleza, Kaya Conky lançou seu primeiro single em 2016, desde lá segue flertando com o funk e o pop. Vale ouvir “Marmita”, single ao lado de Pepita.

Kika Boom

Ela já trabalhou com Pabllo Vittar e Lia Clark. Antes de sua drag, ele já havia feito o show de abertura da dinamarquesa MØ no Brasil, em 2015. O sucesso da goiana veio ano passado com o delicioso hit “Loka de Pinga”, ao lado de Danny Bond.

Mia Badgyal

Com influências de música latina e do Brega, a paulistana Mia Badgyal acabou de lançar single novo, chamado “Amor Fajuto”.

Potyguara Bardo

Diretamente do Rio Grande do Norte, Potyguara lançou seu disco de estreia Simulacre no ano passado, misturando música alternativa, Lambada, Eletrônico e outros “conceitões” em favor do humor. Neste ano, ainda ela soltou o single junino “Ribuliço”, ao lado de Omulu.

Apesar da quantidade de nomes fervendo no Pop, há, sim, drags fazendo outros tipos de música. Aliás, talvez esses mesmos nomes não estariam fazendo sucesso de La Bibas From Vizcaya não tivesse vindo antes. No auge da fama, a DJ injetava humor no (já divertido) bate-cabelo no começo dos anos 2000. Hoje, contudo, sua trabalho é muito mais profissional e navega por outras searas do Eletrônico. Continuando a lista, Trixie Mattel (outra premiada em RuPaul’s Drag Race) tem dois bons discos Country. A drag Squeaky Blonde, por outro lado, acaba de lançar seu disco Strange Fruit (2019), que é quase um filme de horror: conversa bem mais com a sonoridade de gente como Xiu Xiu e Diamanda Galás do que com o de qualquer diva Pop.

Ivana Wonder lançou seu primeiro single ano passado. Uma interessantíssima versão da faixa “De cigarro em cigarro” (Luiz Bonfá, 1953) que já foi gravada por gente como Nora Ney e Ney Matogrosso. A drag é figura importante na noite de São Paulo e constrói sua persona com ecos de Glam Rock, de cabaré decadente… Uma Klaus Nomi dos trópicos. Por isso, conversamos com ela:

E em que momento você decidiu unir sua drag à música?

Quando eu entrei na faculdade, entrei também em um coral cênico. E era uma coisa fora da caixa, porque, até então, eu só tinha cantado em coral de igreja, música erudita, etc. De repente, me vi desse lado mais Pop, de apresentações, grandes eventos… Isso foi me despertando: “Caralho, gosto disso!” Acendeu uma coisa dentro de mim me mostrando que isso poderia ser muito valioso.

Hoje você tem um show que traz muitas referências: cabaré, Glam, 70’s e 80’s, como você chegou nessa estética?

A Ivana foi crescendo junto de uma paixão minha de mergulhar na moda dos anos 1970 e 1980. E o bafo de criar um personagem é você ter uma tela em branco gigantesca para criar o que você quiser. É quase como um laboratório. Isso foi muito bom, porque eu pude experimentar coisas que talvez não conseguisse enquanto boy. Mas, que a Ivana me permitiu. Acho que uma coisa vai alimentando a outra, se retroalimenta: Vitor alimentando Ivana de referências, e Ivana alimentando Vitor de inspiração.

No todo, como você entende a importância da Ivana hoje na sua vida e como ela, a sua música e tudo isso se misturam em você?

Eu acho que eu transformei a Ivana em um canal de expressão, tanto pela música quanto pela imagem. Ela é meu carro-chefe, o máximo dessa aventura de revelar as coisas que estão no fundo, no fundo da minha alma. É muito catártico. É uma experiência muito, muito intensa.

VRÁ!

Nesse momento, ainda fala-se de música feita por drag queens como um gênero musical. “Drag Music”, supostamente, representa esse Pop Eletrônico fervido que toca nas boates. No entanto, ao impregnar esse termo deste sentido, estamos esquecendo/deixando de fora o trabalho de muitas artistas que são, sim, drag queens, mas que estão longe de fazer música para as pistas. “Drag Music” pode até ajudar este grupo a se fortalecer e ganhar espaço, entretanto, esperamos chegar o dia em que isso não seja mais necessário. Se a Björk pode usar seus modelos avant-garde, se o David Bowie pôde fazer tudo o que fez, porque a performance drag precisa ficar estigmatizada e a deles não? Os looks da Pabllo fazem parte da sua construção como artista assim como as máscaras escabrosas do Slipknot os ajudam a compor o seu ponto de vista. São todas formas de expressão válidas. Que interessante pensar em uma cena que compreende a música das drag queens, que abraça o som como qualquer outra. O chato é que, provavelmente, isso nunca vai acontecer. Por outro lado, Drag é contracultura e está aqui para provocar, desafiar e apagar limitações, regras, dogmas. Se a não assimilação desses conteúdos é o preço que se paga para seguir quebrando paradigmas, talvez seja até bom continuar assim.

Filmes fundamentais para entender como a cultura drag chegou até aqui:

Divinas Divas, Leandra Leal, 2017

O premiado documentário remonta a trajetória das artistas Rogéria, Valéria, Jane di Castro, Camille K., Fujica de Holliday, Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios, artistas trans importantíssimas para a era de ouro da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Íntimo e cuidadoso, o filme de Leal é um belo retrato dessas artistas e de um tempo muito específico.

São Paulo em Hi-Fi, Lufe Steffen, 2013

O doc traz um panorama sobre a noite de São Paulo nas décadas de 1960, 1970 e 1980, acompanhando o luxo e o glamour de baladas que reuniam artistas, transformistas e personalidades. Um registro belo sobre uma história que não pode ser esquecida.

Meu amigo Cláudia, Dácio Pinheiro, 2013

Claudia Wonder foi ativista trans, agitadora cultural, atriz e vocalista de banda Punk. Por isso, conhecer a sua trajetória é essencial para quem quer entender marginalidade, luta e criatividade no Brasil dos anos 1980 e 1990.

Polyester, John Waters, 1981

Comédia de humor negro mostra a trajetória de uma amorosa mãe de família (Divine) que vê seu sonho de comercial de margarina desmoronar e envereda em uma nova paixão. Debochado e descarado, esse filme é uma boa porta de entrada para o universo de Waters e Divine. E mais: a música tema do filme foi composta por Chris Stein e Debbie Harry, do Blondie.

Wigstock: o filme, Barry Shils, 1995

Com a participação de nomes como Alexis Arquette, RuPaul, Lady Bunny e Debbie Harry, este longa, apesar de seus problemas estruturais, é um documento histórico importante. Ele dá um bom panorama sobre o legado do festival Wigstock para a cultura drag e a música.

![]()