Há pessoas que passam toda a vida tentando encontrar seu caminho, definir o que se quer ser. Beyoncé Giselle Knowles, pelo contrário, já tinha claro seu objetivo desde a tenra idade: ser uma estrela da música. E, como boa virginiana, trabalhou arduamente para conseguir tornar o sonho realidade. Com talento abundante e uma determinação singular, a texana não só conseguiu o objetivo como foi além: tornou-se um ícone, ocupando um lugar no panteão pop habitado por poucos, entre eles seus ídolos Tina Turner, Michael e Janet Jackson, Prince e Madonna. Completando 25 anos de carreira em 2022, a texana é uma força cultural que continua ajudando a moldar a indústria cultural e a influenciar gerações de artistas e fãs – e que não mostra sinais de se acomodar, como indica o lançamento do seu aguardado sétimo álbum, Renaissance, que chega às plataformas de streaming no dia 29 de julho.

O lugar que Beyoncé ocupa na música hoje é único. Enquanto a regra do mundo hiperconectado é uma constante demanda por exposição, ela só dá as caras nas redes sociais em cliques esporádicos e profissionais. Desde 2013, um período particularmente conturbado de perseguição midiática, com vários rumores circulando, entre eles o de que estaria fingindo a gravidez de sua primogênita, Blue Ivy, raramente dá entrevistas. Quando elas acontecem, são milimetricamente controladas e não têm confronto ou perguntas incômodas. São, antes de tudo, peças elogiosas, como os documentários que ela dirige e produz sobre si, que revelam apenas o que a artista quer que o público saiba. E, ainda assim (ou talvez, por isso mesmo), o interesse por ela não diminui.

Ao operar nessa lógica própria, Beyoncé conseguiu criar uma mitologia sólida em torno de si. Mesmo quando algo escapa ao seu controle, como o vazamento de um vídeo de sua irmã, a cantora Solange, brigando com seu marido, o Jay-Z, em um elevador, ela consegue tomar as rédeas e controlar a narrativa. O motivo da briga, uma traição do rapper, foi confirmado por eles por meio da música, com tanto ele quanto a artista entregando alguns de seus melhores trabalhos, 4:44 e Lemonade, respectivamente. Mas como Beyoncé consegue manter essa aura de mistério, uma certa desconexão com o ritmo do digital e, ao mesmo tempo, não deixar de ser parte da conversa, se tornar obsoleta?

O principal motivo é, sem dúvida, o seu talento. Beyoncé é uma artista ímpar: cantora excepcional, ótima dançarina, com um senso estético e sonoro apurado e uma capacidade curatorial refinada, consegue agregar colaboradores de origens distintas, ao mesmo tempo em que imprime sua marca em todo o material. Mas não só isso. Principalmente desde 2013, Beyoncé vem tornando seu trabalho cada vez mais politizado, pautando questões raciais e de gênero com frequência. Ela passa a usar sua voz e imagem para além do espetáculo pop, o que faz de seu trabalho tema constante de discussões.

Para chegar a esse patamar, porém, a jornada nem sempre foi linear. Proveniente de uma família de classe média, ela nunca passou dificuldades financeiras, mas o estrelato não veio de mãos beijadas. Ciente desde criança de que queria ser artista, ela se apresentava para as clientes do salão de beleza de sua mãe, Tina, e logo passaria a competir em uma série de shows de talento no Texas, seu estado natal.

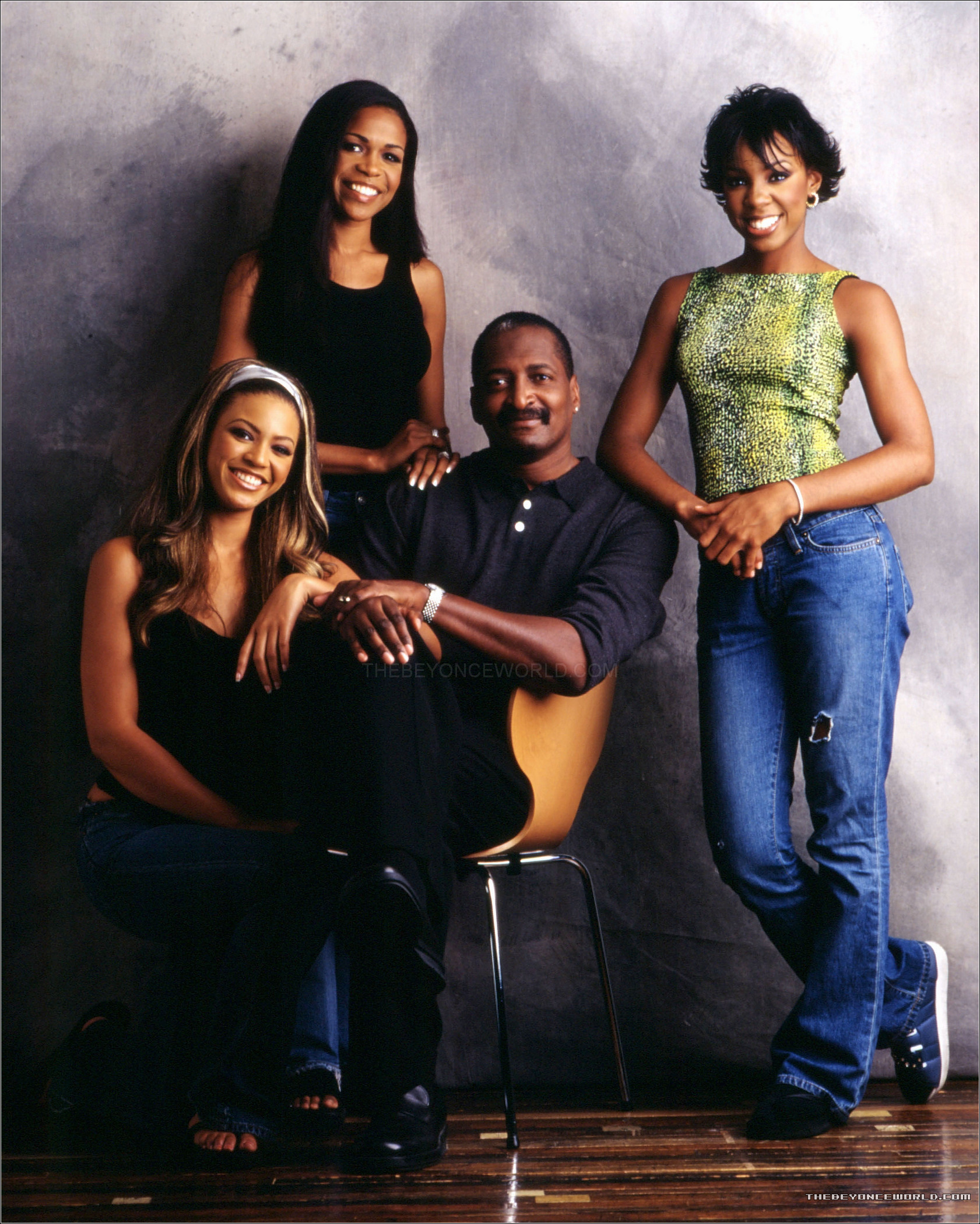

Ao observar o talento dela, seu pai, Mathew Knowles, então um representante comercial, largou o emprego para se dedicar à carreira da filha, em um investimento financeiro e afetivo que ajudaria a criar um dos maiores grupos dos anos 2000 e a alavancar Beyoncé como ícone da cultura pop.

A FILHA (DO DESTINO E DE MATHEW)

Com amigas e vizinhas, Beyoncé montou um grupo, Girls Tyme, que além de apresentações locais, conseguiu ir para a final do programa nacional Star Search, uma espécie de show de calouros televisionado. As garotas perderam para a banda de rock Skeleton Crew (o áudio introdutório da apresentação das meninas no programa foi usado pela cantora em “Flawless”, faixa do álbum Beyoncé).

O momento foi definidor para o grupo. Ao invés de várias garotas, o projeto foi reduzido para quatro integrantes: Beyoncé, Kelly Rowland, Letoya Luckett e LaTavia Roberson. O quarteto passou a atender pelo nome de Destiny’s Child e Mathew decidiu profissionalizar as garotas: elas tinham aula de canto, de dança, faziam atividades físicas enquanto entoavam canções, quase como um centro de treinamento militar musical (deixaram também a escola, passando a ter aulas em casa). Em 1997, após algumas tentativas frustradas, elas, então com 16 anos, conseguiram um contrato com a Columbia Records e lançaram o primeiro single, “No, No, No”, que saiu em duas versões, uma como uma balada r&b sensual e a outra, uma versão com Wyclef Jean, com uma pegada mais urbana.

O sucesso da versão dançante de “No, No, No”, único hit do disco que leva o nome do grupo, lançado em 1998, indicava o que viria a ser a principal marca do Destiny’s Child. Com uma interpretação que flerta com o rap, Beyoncé imprimiu um tom empoderado e desafiador à composição que, em essência, é sobre uma jovem esperando ser socialmente assumida por seu amado. No álbum seguinte, The Writing’s on the Wall, o quarteto aprofundou ainda mais a fórmula de letras feministas com produções arrojadas, de um r&b em diálogo com o hip hop que começava a dominar as paradas a partir de meados da virada do milênio.

Pautadas na independência emocional e financeira, temas recorrentes tanto nos trabalhos do grupo quando, futuramente, na carreira solo de Beyoncé, músicas como “Bills, Bills, Bills”, “Bug a Boo”, “Jumpin’ Jumpin’” e “Say My Name” dominaram as paradas e estabeleceram o Destiny’s Child como um dos principais grupos vocais femininos, com o álbum vendendo mais de 13 milhões de cópias mundialmente. A competição à época era acirrada, com nomes como TLC (uma das principais inspirações do quarteto), Spice Girls, SWV, entre outras. Era uma época em que elas apareciam em praticamente todo programa de televisão americano para divulgar seus trabalhos, além de abrirem shows para vários artistas, como as próprias TLC, Christina Aguilera e Britney Spears.

The Writing’s on the Wall foi outro ponto de virada: além de cantar praticamente todas as partes principais (com poucas exceções em que se ouve Kelly Rowland), Beyoncé passou a ser mais ativa nas composições e produções. O grupo se configurava como algo entre o estilo urbano e despojado do TLC e a perfeição estética e a rigidez hierárquica de grupos da Motown, especialmente The Supremes. As tensões internas começaram a crescer nesta época, com LeToya e LaTavia afirmando estarem sendo prejudicadas financeiramente por Mathew. O imbróglio não acabou bem: as duas foram expulsas do grupo – e, segundo elas, sequer foram informadas, tomando ciência da saída quando o clipe de “Say My Name” foi anunciado já com as duas novas integrantes, Michelle Williams e Farrah Franklin.

Filha do empresário do grupo e principal vocalista do Destiny’s Child, Beyoncé recebeu boa parte da culpa pela situação. Para muitos, o grupo era só um veículo para alavancar sua carreira. A saída de Farrah poucos meses depois só piorou a situação. Nas entrevistas da época, Beyoncé aparecia sempre com um tom defensivo e acusando ex-companheiras de falta de profissionalismo e a mídia de perseguição.

Ser estigmatizada como favorecida por conta de nepotismo, para ela, tinha um peso a mais. Isso porque Beyoncé acredita – e exalta – o ideal estadunidense (e capitalista) da meritocracia, do talento e do trabalho árduo como motor para o sucesso – o que também é uma oposição à perspectiva atual de sucesso instantâneo nas redes sociais, via memes ou produtos virais. Mas o fato é que o Destiny’s Child acabou se tornando um negócio da família Knowles: além de Mathew como empresário, Tina ficava responsável pela criação dos figurinos do grupo e até a caçula do casal, Solange, integrava o balé de dançarinas, chegando a substituir Kelly em turnê quando esta fraturou um membro (fato, inclusive, que só aumentou as críticas de que todas, menos Beyoncé, eram descartáveis dentro da máquina Destiny’s Child).

Como resposta aos críticos, o trio lançou Survivor (2001), álbum mais pop que consolidou o poder do Destiny’s Child mundialmente com sucessos como “Independent Women” (que ficou em primeiro lugar por 11 semanas nos Estados Unidos) “Bootylicious” e faixa-título (que faz referência ao reality show de mesmo nome (o No Limite deles), por conta de uma piada ouvida por Beyoncé de que permanecer no grupo era como vencer essa competição). Foram 10 milhões de discos vendidos e a certeza de que, comercial e criativamente, elas continuavam no topo. No disco, ainda que Beyoncé permanecesse como a líder, houve maior equilíbrio na divisão das músicas, sendo possível escutar mais de Kelly e Michelle.

Em Survivor, Beyoncé ampliou ainda mais sua inquietação criativa e coproduziu e escrever todas as músicas, com exceção de “Emotion”, um cover da canção escrita por Barry e Robin Gibb, do Bee Gees. O trabalho também capturava contradições que por muito tempo fariam parte da obra de Beyoncé, como mensagens de sororidade e empoderamento seguidas de críticas às escolhas de outras mulheres (como em “Nasty Girl”, uma faixa que ela talvez torça para que todos esqueçam que existe).

Mesmo com o bom momento do trio, elas anunciam uma pausa para lançar trabalhos solo. A ideia de Mathew Knowles não era acabar o grupo, mas amplificar o alcance dele, evidenciando o talento de cada uma e aumentando o interesse pelo Destiny’s Child. As cantoras lançariam seus trabalhos em sequência, para que não competissem entre si, e, depois, voltariam para o estúdio para gravar um novo álbum das DC. Michelle Williams foi a primeira, com o disco gospel Heart To Yours (2002), seguida por Kelly Rowland, que emplacou o clássico cantora-pop-feat-rapper “Dilemma”, parceria com o rapper Nelly e uma das músicas definitivas dos anos 2000, seguida do álbum Simply Deep (2002), com um som mais inspirado no R&B alternativo.

Beyoncé já vinha experimentando no campo da atuação, com participações nos filmes Carmen: a Hip Hopera (2001) e Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro (2002), para o qual gravou “Work It Out”, seu primeiro single solo com produção de The Neptunes. Com uma produção retrô, que fazia referência ao funk dos anos 1970, a canção não chegou a fazer barulho nas paradas, mas indicava uma vontade de Beyoncé de experimentar, pois se distanciava do que se conhecia dela como membro do Destiny’s Child, e encontraria ecos pouco tempo depois, com o lançamento do seu primeiro CD. Nesse período, também participou do single “‘03 Bonnie & Clyde”, de Jay-Z, com quem, vocês devem saber, iniciaria um relacionamento que dura até hoje.

Nesse meio tempo, Beyoncé se dedicava também à gravação do seu álbum e, para isso, recrutou um time afiado de produtores, incluindo Rich Harrison e Scott Storch. Havia uma pressão para que ela mostrasse que conseguia brilhar como estrela solo no acirrado mercado do pop e R&B – então dominado por nomes como Ashanti, Britney Spears, Christina Aguilera, Usher, Jennifer Lopez, entre outros. E com “Crazy In Love”, primeiro single do álbum Dangerously In Love e a segunda de muitas parcerias que faria com Jay-Z, ela não só conseguiu provar, como superou as expectativas, entregando uma música memorável, com um uso inventivo dos instrumentos de sopro de metais e uma interpretação tão urgente quanto o sentimento que a canção evoca.

Visualmente, Beyoncé passou a investir em coreografias mais elaboradas (no Destiny’s Child, os passos de dança eram simples e pouco memoráveis), como no single “Baby Boy”, parceria com Sean Paul e um flerte com a música caribenha, que ela retomaria em outras ocasiões. Musicalmente, com exceção de “Crazy In Love”, Dangerously In Love não fugia dos moldes do R&B da época, mas é um bom e sólido álbum, que inclusive resistiu ao teste do tempo (“Me, Myself & I” continua sendo uma das melhores baladas da artista), e foi um sucesso incontestável, rendendo a Beyoncé cinco Grammy e mais de 10 milhões de álbuns vendidos.

Com esse fenômeno solo, muitos se questionaram se ela retornaria ao Destiny’s Child. Mas o retorno era inevitável, pois, por questões contratuais, elas ainda precisavam entregar um disco à gravadora. E, assim, Destiny Fulfilled foi lançado em 2004 já como uma despedida. O próprio título, que em português significa “Destino Cumprido”, já indicava o fim do grupo, que elas anunciaram oficialmente durante um show na Espanha. O álbum é o mais democrático do trio, com equilíbrio na divisão dos vocais, na composição e na produção. Foi um fim honroso para um grupo que, apesar de só ter lançado quatro discos de estúdio, deixou sua marca no pop – musical e culturalmente. Beyoncé, inclusive, jamais deixou o Destiny’s Child completamente para trás. Em suas turnês, sempre há algum elemento que reverencia sua passagem pelo grupo e Kelly e Michelle eventualmente participam de alguns projetos seus, como os clipes e shows.

CONSTRUINDO BEYONCÉ

Quando oficializou seu status como artista solo, Beyoncé encontra um cenário musical em transformação com o pop, o R&B e o rap diluindo cada vez mais suas fronteiras, nas batidas imponentes e sedutoras assinadas por nomes como Timbaland, Pharrell, Kanye West, entre outros – exercício, aliás, que o Destiny’s Child vinha fazendo lá atrás. Em setembro de 2006, ela lançou B’Day, seu segundo álbum, inspirado em suas vivências durante a gravação do filme Dreamgirls. No longa, ela interpreta Deena Jones, personagem inspirada em Diana Ross. Ainda que a história do The Supremes tenha sido a base da criação do musical, foi inevitável fazer a associação com a própria trajetória de Beyoncé no Destiny’s Child.

Gravado em poucas semanas, B’Day dá início a um modo de produção que viria se tornar uma constante na carreira de Beyoncé: ela contratou vários produtores, colocou cada um em um estúdio e, nesse acampamento de criação, foi montando o álbum, como uma curadora. Aqui vale abrir um parênteses: muito se fala sobre se Beyoncé compõe ou não suas músicas. Sim, ela compõe, mas nem sempre os créditos que ela recebe é porque escreveu a canção. Como produtora, Beyoncé é pródiga em criar harmonias e encontrar soluções para tornar as faixas ainda melhores – e, na indústria, isso também é reconhecido como parte do processo de autoria. Fecha parênteses.

O disco tem uma urgência e até uma sensação de crueza muito maior do que o Dangerously In Love, um álbum polido. Isso se dá tanto na interpretação de Beyoncé como no uso maior de instrumentos, ao invés de efeitos eletrônicos. Ela soa feroz e livre em canções como “Déjà Vu”, “Suga Mama”, “Green Light” e “Ring the Alarm” (até então uma faixa completamente atípica e experimental para a cantora e que bebe na fonte de canções mais experimentais, como “Caught Out There”, de Kelis). É também do repertório um dos maiores sucessos de sua carreira, a balada “Irreplaceable”, um dos momentos mais comportados do álbum.

Beyoncé lançou o disco com clipes acompanhando todas as canções – o que ela voltaria a fazer em 2013 e 2016, com o álbum que leva seu nome e o Lemonade, respectivamente. O projeto não teve a unanimidade do disco de estreia e apesar da boa vendagem na estreia, também não atingiu as expectativas da gravadora. Beyoncé então lançou algumas versões especiais, com a adição de novas faixas, a exemplo de “Beautiful Liar”, com Shakira, no embalo do sucesso mundial de “Hips Don’t Lie”, o que ajudou a aumentar as vendas, mas tornou o projeto um tanto confuso. Em sua versão original, B’Day é irretocável. Para promover o álbum, ela rodou o mundo com a turnê The Beyoncé Experience, um show enérgico, no qual a banda é formada toda por mulheres, e que ajudou a consolidá-la como uma performer de alto nível.

Em 2008, ela retorna com o álbum I Am… Sasha Fierce, dividido em dois discos que deveriam representar duas facetas de sua personalidade: uma, a Beyoncé de verdade, cheia de sentimentos, romântica, e a outra, a versão diva da artista, capitaneada por seu alter ego, Sasha Fierce. O conceito em si não é dos mais extraordinários, mas a execução se mostra ainda menos empolgante. Com algumas poucas exceções, como a incrível “Single Ladies”, cujo clipe se tornou um marco, é um disco que soa perdido e sem personalidade.

É importante lembrar que aquele era outro momento de virada na música pop. Poucos meses antes, Lady Gaga lançou seu disco de estreia, The Fame, e já começava a conquistar as paradas com seu electropop, visuais excêntricos e clipes arrojados. Rihanna também dominava as rádios com a sequência de hits de Good Girl Gone Bad e, no meio desse cenário, Beyoncé parecia não saber exatamente qual tendência deveria seguir, o que acaba se refletindo no álbum, que por vários momentos acaba deixando a impressão de que tentava soar como suas concorrentes (não por acaso Gaga aparece em um remix de “Video Phone”, uma canção bem menos inspirada do que “Telephone”, icônica parceria das duas, presente no relançamento do álbum da Mother Monster).

A turnê do álbum, com a qual ela visitou vários pela primeira vez vários países, entre eles o Brasil, também ajudou a internacionalizar a imagem de Beyoncé como uma grande estrela capaz de lotar estádios ao redor do planeta (no Morumbi, em São Paulo, ela se apresentou para cerca de 60 mil fãs). Foi nesse show, também, que Beyoncé começou a investir em produções mais elaboradas e a abrir seu leque de colaboradores, apostando em um maior refinamento, como o estilista Thierry Mugler assinando os figurinos, ao invés de Tina Knowles, por exemplo.

Com I Am… Sasha Fierce, Beyoncé ganhou seis prêmios Grammy dos sete aos quais foi indicada, o que mais do que a qualidade do trabalho, mostra o prestígio que ela havia atingido com a premiação e como a cerimônia gosta de agraciar artistas que trazem bom retorno comercial. Nos anos seguintes, ela continuaria bem-quista pelo Grammy e se tornaria a artista com mais indicações da história (62) e a mulher com mais vitórias (28), apesar de, mesmo assim, não passar incólume ao racismo do prêmio (falaremos mais sobre isso mais à frente). Comercialmente, o retorno foi positivo e produziu alguns hits que ainda hoje estão entre os maiores de sua carreira, como “Halo”, mas o álbum acrescenta pouco à sua discografia.

Em meio a todo o sucesso comercial, Beyoncé tem um grande ponto de virada em sua carreira. Se o pai havia sido figura fundamental até então (em Dangerously In Love, ela gravou até uma faixa em homenagem a ele, “Daddy”, na qual diz que quer que seu futuro marido e filho sejam como o patriarca), a partir de 2010 há uma ruptura profunda. Com acusações de que ele estaria desviando dinheiro da cantora – e a confirmação de um caso extraconjugal de Mathew –, a artista demite o pai e passa a tomar as rédeas dos seus negócios. Ele se torna quase um pária do clã Knowles, excluído da narrativa oficial de Beyoncé dali para frente.

Outro movimento importante de transformação na carreira de Beyoncé foi a liberdade criativa conquistada por sua irmã mais nova, Solange. Em 2008, ela lançou o disco Sol-Angel and the Hadley St. Dreams, obra com inspirações na música negra dos anos 1970 (R&B, disco, soul, entre outros) e recebida com entusiasmo pela crítica. Distanciando-se da sonoridade e da estética de Beyoncé, Solange passou a colaborar com vários artistas alternativos (em uma entrevista, ela chegou a dizer que queria ser uma versão negra de Björk) e foi sendo vista como uma versão humanizada em relação à superestrela Beyoncé. Mas engana-se quem acha que a caçula queria se opor à primogênita dos Knowles: em entrevistas, Solange sempre rechaçou o título de anti-Beyoncé e declarou admiração e apoio à irmã.

Essa ascensão de Solange no cenário indie, ao mesmo tempo em que a própria crítica especializada, a exemplo de sites como Pitchfork, começava a mudar sua concepção sobre música, entendendo a força estética e política do pop, fez com que Beyoncé começasse a ser vista com outros olhos por esse público. Se antes ela era percebida como talentosa, mas “fabricada”, aos poucos ela passa a ser entendida como uma grande intérprete. Nesse movimento, Beyoncé também passa a recrutar colaboradores dessa cena. Em 4 (2011), ela deixa para trás a necessidade de se adequar às tendências do I Am… Sasha Fierce e cria um trabalho mais orgânico, com composições e produções mais elaboradas.

Na época, Beyoncé falou sobre como a indústria musical já não valorizava a feitura de álbuns, incentivando o consumo apenas de singles. Ela se propôs, então, a ter algo o que dizer e a fazer uma obra que tivesse começo, meio e fim, uma coesão sonora e seguisse o próprio ritmo, para além das pressões mercadológicas. Por se tratar de uma das maiores estrelas da música, é claro que a questão comercial jamais estará descartada do trabalho de Beyoncé – é preciso lembrar que, para além de qualquer romantismo, esses artistas têm investimentos milionários em torno deles e precisam dar retorno. A própria Beyoncé não é só uma artista, mas uma marca presente em ramos como beleza e moda que movimenta milhões de dólares anualmente. O ponto principal é que ela parece ter entendido que é possível operar nas lógicas da indústria sem comprometer a sua qualidade artística.

4 é um de seus álbuns mais interessantes e tem como inspiração artistas dos anos 1970 e 1980, tanto da música americana quanto africana, como Prince (a balada “1+1” é linda), Stevie Wonder, The Jackson 5, Fela Kuti, Whitney Houston, além de contar com um time diverso de colaboradores, que incluiu Frank Ocean, The Dream, Diplo, Andre 3000, Kanye West, entre outros. Foi seu álbum com menos vendagem até então, mas que apontava os caminhos que ela queria seguir dali para frente, com mais preocupação em criar canções atemporais, em detrimento de sucessos instantâneos (e esquecíveis). Pouco tempo após o lançamento do 4, ela anunciou na edição de 2011 do VMA a gravidez de sua primogênita, Blue Ivy, fruto do casamento com Jay-Z.

Após um breve hiato por conta da gravidez, Beyoncé cantou na posse de Barack Obama, em janeiro de 2013, e, na ocasião, foi acusada de ter dublado o Hino Nacional. Quando foi anunciada como principal atração do Super Bowl, ela admitiu lip sync e justificou seu perfeccionismo como motivo do uso do recurso. Na coletiva de imprensa do Super Bowl, ela ainda brincou com o fato e cantou a capella, mostrando que falta de voz nunca foi um problema, no seu caso. Quanto à apresentação no maior evento esportivo dos EUA, os fãs achavam que ela apresentaria músicas novas, mas o show (excelente, por sinal, e com ela cantando ao vivo) foi uma grande celebração da carreira da artista, incluindo a participação de Kelly Rowland e Michelle Williams, e mais um reforço do seu status de maior performer da sua geração, sem, no entanto, apresentar novo material.

Logo depois, ela anunciou a The Mrs. Carter Show, turnê mundial na qual assumia o sobrenome do marido (o nome de batismo de Jay-Z é Shawn Carter), o que foi alvo de muitas críticas, pois supostamente iria na contramão das ideias feministas e de independência que ela sempre defendeu. No material de divulgação da turnê, ela aparece como uma figura monárquica (seu apelido é Queen Bee, Abelha-rainha, e seus fãs se identificam como a Beyhive, ou seja, a colmeia Bey), cerca de ouro e com um imponente status de rainha. Era Beyoncé, mais uma vez, entendendo o poder da imagem e afirmando seu lugar no trono – algo que Michael Jackson e Madonna, por exemplo, sempre fizeram com maestria. Na mesma época, ela também lançou o documentário Life Is But a Dream, em que compartilhava momentos íntimos e refletia sobre sua vida e carreira. O longa foi co-dirigido pela própria Beyoncé e, como tudo que a envolve, não revelava mais do que ela queria. Era, mais uma vez, uma peça de propaganda bem pensada para reforçar seu status, ao mesmo tempo em que humanizava sua figura, estratégia que ela voltaria a usar mais à frente.

Para surpresa dos fãs, em março ela disponibilizou “Bow Down/I Been On”. Cheia de efeitos vocais, com inspiração no trap, mas sem poder ser encaixada em um gênero específico, era uma faixa que não soava como nada que ela já tivesse lançado. Não foi anunciada como single ou dado qualquer contexto. E a artista seguiu em turnê, sem músicas novas. Ninguém estava entendendo nada, até que em 13 de dezembro daquele ano, ela lançou, sem qualquer anúncio formal, seu quinto álbum, intitulado Beyoncé.

A chegada do projeto foi um divisor de águas. Lançado online, com anúncio feito nas redes sociais oficiais e com todas as músicas acompanhadas de clipes, era uma versão mais polida e bem realizada da ideia de álbum visual que ela tinha começado a experimentar no B’Day. É simbólico que o álbum leve o nome da artista – ao mesmo tempo em que, pela primeira vez, não mostrava seu rosto na capa – porque era, até então, seu trabalho mais autoral, ousado, maduro. Era como se depois de todos os prêmios, milhões de discos vendidos e turnês lotadas, ela finalmente se desse a liberdade para criar sem amarras.

E o resultado é primoroso. Ao longo das 14 faixas do disco (e seus clipes, pois audiovisual e música chegam junto, se confundem, como nas grandes canções pop pós-MTV e YouTube), ela funde gêneros musicais, exercita novas formas de interpretação, explorando outras camadas da sua voz, e se mostra mais solta nos temas, inclusive com abordagens mais explícitas para temas como política (a exemplo da inserção de uma fala da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie sobre feminismo) e sexualidade. Contrariando expectativas, Beyoncé só veio disponibilizar o álbum no Spotify, principal plataforma de streaming do mundo, um ano após o lançamento.

É também nesse trabalho que ela consegue, de vez, referenciar suas inspirações sem ter que emulá-las, dando sua cara às criações. Aqui é importante ressaltar que este sempre foi um ponto controverso sobre Beyoncé. Ao longo de sua carreira, ela foi muitas vezes acusada de plágio e de inserir referências (às vezes até cópias literais) dos trabalhos de outros artistas sem dar os devidos créditos. No clipe de “Countdown”, do 4, por exemplo, ela usou trechos idênticos de obras da coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker, que expôs o plágio. Beyoncé disse que, de fato, usou o trabalho de Anne Teresa como inspiração – mas o fato é que entre inspiração e cópia há uma grande diferença. Não por acaso, ela se apressou em dar o crédito, através de comunicado à imprensa, ao grupo New Edition, cujo trabalho ela usa como referência para o clipe de “Love on Top”, do mesmo disco.

Mostrando mais uma vez que estava disposta a pautar a indústria, ao invés de seguir tendências, o lançamento surpresa inspirou vários outros artistas a seguirem esse caminho, sem a necessidade de antecipar os trabalhos com campanhas exaustivas de divulgação. Taylor Swift, Kanye West, Drake e Kendrick Lamar foram alguns dos que seguiram a estratégia. Antes do Beyoncé, que foi lançado em uma sexta-feira, os discos costumavam chegar às lojas na terça-feira. Depois dele, a indústria internacional estabeleceu a sexta como o dia oficial de seus lançamentos.

Beyoncé foi indicado a Álbum do Ano no Grammy de 2014, mas perdeu para Morning Phase, de Beck. E aqui voltamos para o tema racismo e Grammy, para, em seguida, já falarmos do sexto disco da artista, Lemonade, lançado em 2016. Beyoncé nunca ganhou o principal prêmio do Grammy, mesmo com trabalhos que não só brilhavam em qualidade artística como também tiveram um impacto imensurável na indústria e na cultura. Enquanto isso, outros artistas brancos (e aqui não estamos desmerecendo o trabalho deles, mas apenas constatando um fato), saíram com o troféu de Álbum do Ano por trabalhos que daqui a uns anos serão apenas notas de rodapé em suas discografias e na história da música como um todo. O constrangimento de Adele ao vencer Beyoncé em 2016 é prova dessa deturpação.

Nos últimos anos, espaços como o Grammy e o Oscar têm sofrido críticas em relação ao tratamento histórico dado a artistas negros e, com seus trabalhos, Beyoncé contribuiu para fomentar a discussão. Especialmente porque, desde 2013, as questões raciais têm se tornado explícitas na sua pauta artística, chegando ao ápice com o lançamento do single “Formation”, também divulgado de surpresa. No clipe, Beyoncé faz alusão ao descaso do governo com o furacão Katrina, que deixou um rastro de destruição na comunidade negra, principalmente em Nova Orleans, e à brutalidade policial, ao mesmo tempo em que celebra a cultura afro-americana.

Foi um momento de mudança na visão de parte do público em relação a Beyoncé. Uma esquete do programa Saturday Night Live, intitulada O Dia em Que Beyoncé Virou Negra, captura perfeitamente o pânico da branquitude diante da postura politizada da estrela. A polícia, criticada no clipe de “Formation”, fez críticas e ameaças a ela. Beyoncé, por sua vez, não abriu mão da sua posição e levou a música, com uma performance alusiva aos Panteras Negras, para o Super Bowl, onde apareceu mais uma vez, dessa vez como convidada do Coldplay, ao lado de Bruno Mars. Empresária astuta, também ironizou a situação (e lucrou com ela) ao vender produtos com os dizeres “Boicote Beyoncé”.

O lançamento de Lemonade, com um filme exibido na HBO e as músicas disponibilizadas com exclusividade no Tidal, serviço de streaming do qual Beyoncé e Jay-Z são sócios, também foram um marco cultural. O disco tocava diretamente na crise conjugal do casal mais poderoso da música (lembra do incidente do elevador, citado no começo deste texto?) e mostrou Beyoncé com mais sede de ousar, adicionando country, rock, blues, reggae, soul, hip hop e mais um tanto de sonoridades e referências. É, até o momento, o trabalho mais coeso e ousado da artista e se tornou tema de inúmeros estudos interseccionais de raça e gênero.

Mais uma vez sem revelar mais do que queria, Beyoncé abordou a traição de Jay-Z, tomou as rédeas do discurso e criou arte (e ganhou muito dinheiro com isso). Lemonade dialoga diretamente com 4:44 (2017), de Jay-Z, e Everything Is Love (2018), álbum colaborativo do casal que assina como The Carters e que, apesar de não ter causado o impacto cultural que se esperava, dada a expectativa que se tinha há anos sobre um disco dos dois, é excelente. Lemonade só chegou ao Spotify três anos após o lançamento – e, desde então, já acumula mais de 800 milhões de streams, o que mostra a força do interesse sobre sua obra em uma época em que um hit desaparece tão rápido quanto surgiu.

Com o álbum, Beyoncé também se mostrou uma mestra na arte de criar narrativas que bebem da realidade, mas que transitam no campo da ficção. Em um momento histórico no qual a vida das celebridades é escancarada pela mídia e pelas próprias, através das redes sociais, ela criou um álbum supostamente confessional (as referências à traição matrimonial, à relação com o pai, como em “Daddy Lessons”), ao mesmo tempo em que continua mantendo sua privacidade sob sete chaves. Todas aquelas músicas podem ser sobre sua vida – como também podem ser telas em branco sobre as quais os fãs e os críticos fabulam questões de ordem íntima e coletiva.

E isso não é ruim. Pelo contrário, é genial: Beyoncé consegue pautar discussões sem que precise elaborar discursos longos e aprofundados sobre os temas. Dificilmente você verá ela dando uma entrevista em que aborde essas temáticas sociais e políticas. Está tudo na música e no audiovisual – e nas leituras que imprimimos sobre sua arte. Ela é hoje uma das artistas mais sagazes e dispostas a correr riscos no mainstream do pop.

E mesmo tomando esses riscos, ela continua sendo uma estrela rentável e consumida por diversos públicos. Sua última música solo a atingir o primeiro lugar na parada principal da Billboard foi “Single Ladies (Put a Ring on It)”, mas isso está longe de indicar queda na relevância. Além de sempre figurar no top 10, ela conseguiu algo ainda mais importante, que é se manter relevante. Desde o Lemonade, Beyoncé não deixou de estar presente na cultura pop. Em 2017, anunciou a gravidez dos gêmeos Rumi e Sir com uma foto que “quebrou a internet”. Participou de canções de outros artistas, como as novas versões de “Mi Gente”, de J. Balvin, mostrando estar atenta ao fenômeno global do reggaeton e da música da América Latina; “Perfect Duet”, de Ed Sheeran, dialogando com um público pop mais tradicional (e branco), e de “Savage”, de Megan Thee Stallion. Todas as músicas ganharam ainda mais atenção – e streamings –, com sua presença.

Em 2018, no festival Coachella, Beyoncé apresentou seu show mais impactante (e muito provavelmente o mais impactante da história do festival), com quase 100 pessoas, entre músicos e dançarinos, no palco. Ela celebrou as Universidades e faculdades historicamente negras dos EUA, espaços essenciais para a formação intelectual do país, mesmo em momentos de segregação racial institucionalizada, e a sua própria trajetória, com músicas de todas as fases de sua carreira, incluindo do Destiny’s Child. Abriu o show aparecendo como uma Nefertiti moderna, aludindo à cultura do Egito Antigo e suas raízes negras – apagadas pelo cinema e a indústria cultural eurocêntrica.

O show foi registrado e inserido no documentário Homecoming, mais uma vez com direção e produção da própria, que ganhou distribuição da Netflix. É um dos melhores registros audiovisuais da música contemporânea e uma ode ao talento e à dedicação de Beyoncé. Intitulado pelos fãs como Beychella, o show se tornou um marco para a história do festival (à época, Beyoncé foi a terceira mulher a ser headliner) e, desde então, é referência quando o assunto é espetáculo musical.

Beyoncé ainda ficou responsável pela curadoria do álbum The Lion King: The Gift (2019), trilha sonora da nova versão de O Rei Leão, da qual ela foi uma das narradoras. Com a presença de muitos artistas africanos, o álbum mostrou que seu ouvido estava cada vez mais atento às sonoridades globais e periféricas. O projeto rendeu ainda o filme Black Is King (2020), mais uma prova do refinamento estético da artista e de sua disposição para fomentar novas narrativas a partir da celebração das culturas afro-diaspóricas.

Um fator essencial para entender o patamar que Beyoncé está hoje –e pelo qual ela trabalhou arduamente – é ter em vista que ela é uma figura bem-quista e admirada por praticamente todo mundo na indústria e também pelo grande público. Ela não está constantemente envolvida em polêmicas, é vista como uma diva, mas sem os estrelismos associados a esse título, e costuma ser citada com reverência por novatos e por medalhões da música. Ela se tornou uma figura quase transcendental: se fala muito sobre Beyoncé – mas pouco se sabe sobre ela. E esse é um mistério que a artista faz questão de cultivar, ao mesmo tempo em que ressurge imponente em seus vídeos e turnês, reforçando seu status de lenda.

RENAISSANCE

E então chegamos a Act I: Renaissance, que chega às lojas e serviços de streaming no dia 29 de julho. Como sugere o título, deve ser o primeiro de um projeto mais ambicioso e, como tudo que Beyoncé faz, trata-se de um álbum-evento. A indústria musical e a cultural, como um todo, espera ansiosa pelos próximos passos da artista. Ela havia prometido que o ciclo de divulgação deste trabalho seria diferente dos seus dois mais recentes, sem lançamento surpresa. De fato, ela anunciou com antecedência a data e algumas informações (através da sua bio do Instagram), além de um single, a ótima “Break My Soul” (já um sucesso radiofônico, estando entre as mais tocadas dos Estados Unidos e figurando entre as 100 mais executadas no Spotify global), mas não abriu mão do mistério – fora uma matéria de capa na Vogue britânica, não deu entrevistas ou fez aparições públicas.

Sobre o álbum, Beyoncé disse em seu Instagram se tratar de um processo quase terapêutico, de libertação durante a pandemia. Segundo ela, a criação aconteceu em um espaço livre de perfeccionismo (o que é difícil de acreditar se tratando da virginiana conhecida pelo controle absoluto de sua arte e imagem). Mas o fato é que Renaissance – após algumas audições da versão vazada – realmente soa como o trabalho mais livre de Beyoncé em termos de entrega como intérprete e de diversidade sonora. Com inspiração em dance, disco, house, afrobeat, miami bass, funk e no soul, ela desenvolve uma obra que, mesmo primordialmente pautada em sonoridades eletrônicas, soa orgânica. O álbum, inclusive, é inteligentemente construído como um set de DJ, com as músicas encadeadas em sequência.

O primeiro single homenageia o clássico da house music “Show Me Love”, de Robin S, e já é um dos maiores sucessos da artista nas rádios americanas, se tornando um hino do verão no hemisfério norte. A valorização da história da música negra nos mais diversos gêneros musicais e linguagens artísticas tem sido uma constante no trabalho recente de Beyoncé (o clipe de “Apeshit”, do projeto The Carters, é um marco cultural e destacou a ausência de pessoas e artistas negros no Louvre ao ocupar o espaço do monumental museu com novas possibilidades imagéticas e simbólicas).

Ao celebrar artistas como Grace Jones, Kelis, Donna Summer em seu novo trabalho, a estadunidense contribui, mais uma vez, com um diálogo constante na música negra, de referências e ressignificação histórica e também com a divulgação de um legado muitas vezes esquecido ou pouco valorizado. O uso do sample de “(Cocaine) America Has a Problem”, do rapper Kilo Ali, por exemplo, é usado com a mesma destreza de um clássico mais facilmente reconhecido, como “I Feel Love” (na maravilhosa “Summer Renaissance”, que fecha o disco), de Donna Summer. Renaissance é um disco de música preta, que mais uma vez subverte as lógicas do mainstream ao evidenciar sonoridades vistas como marginais, do underground, em um processo de, ao mesmo tempo, lançar luz sobre cenas que há décadas já pulsam e influenciam a cultura, ainda que muitas vezes não ganhem o devido crédito.

As músicas, como no Beyonce, soam como experimentos, com muitas viradas sonoras. Em alguns momentos, como “Pure/Honey”, soam tão “sujas” que parecem improváveis de serem cantadas por alguém como ela. E uma faixa que vai das boates de Chicago a Minneapolis de Prince com uma naturalidade fascinante. Ela insere ainda referências à cultura do ballroom (presente em todo o álbum, aliás), com trechos de “Miss Honey”, canção da drag queen Moi Renee, uma lenda na cena LGBTQIA+ estadunidense dos anos 1990.

A arte de capa, com um fundo preto enquanto Beyoncé aparece montada em um cavalo todo espelhado, pode ser lida de várias maneiras (desde referências à icônica entrada de Bianca Jagger no Studio 54, meca da disco music, até a lenda de Lady Godiva, que teria cavalgado nua pelas ruas para protestar contra os impostos abusivos que castigavam o povo) e enfatiza a habilidade de Beyoncé de pautar discussões e ir além da obviedade. Atualmente, ela mescla referências tão diversas que as camadas temporais acabam se encontrando – e uma ideia do século 16 pode estar lado a lado com a cultura do TikTok.

Com Renaissance, Beyoncé também poderá ser ouvida em todas as plataformas de streamings no dia do lançamento, o que não aconteceu nos seus últimos dois lançamentos. Ela também tem investido na venda de edições especiais do álbum em vinil e CD, incluindo versões diferentes da capa e outros produtos, em mais um movimento de valorização da obra como narrativa sonora e estética completa, para além de um compilado de canções prontas para playlists de streamings. O álbum já nasce como um dos melhores da carreira de Beyoncé e prova que ela aderiu de vez ao risco e encontrou sua voz para além dos charts. Sua única competição é com ela mesma.

É um feito impressionante que ela continue a transformar o cenário musical e a tornar um lançamento seu fruto de tanto entusiasmo. Beyoncé é hoje a artista favorita dos artistas – é praticamente uma unanimidade (o que também tem lá seus perigos). O respeito por sua obra abre novas possibilidades para o pop e o R&B, aprofundando tradições de borrar barreiras musicais, celebrar o passado e olhar para o futuro – demandando o respeito que esses gêneros merecem. Prestes a completar 41 anos, ela chegou em um patamar no qual não precisa mais competir por números, provar seu status. Ela chegou ao topo – e está construindo (e lapidando) seu próprio trono.

![]()